|

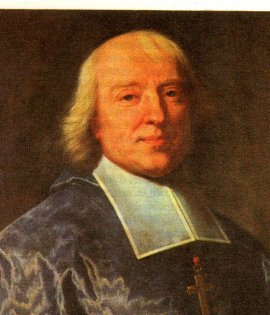

(1627-1704) |

Considérez, Messieurs, ces grandes puissances que nous regardons

de si bas ; pendant que nous tremblons sous leur main, Dieu les frappe pour

nous avertir. Leur élévation en est la cause ; et il les épargne si peu qu'il

ne craint pas de les sacrifier à l'instruction du reste des hommes.

Chrétiens, ne murmurez pas si Madame a été choisie pour nous donner une telle

instruction : il n'y a rien ici de rude pour elle, puisque, comme vous le

verrez dans la suite, Dieu la sauve par le même coup qui nous instruit. Nous

devrions être assez convaincus de notre néant : mais s'il faut des coups de

surprise à nos cœurs enchantés de l'amour du monde, celui-ci est assez grand

et assez terrible. Ô nuit désastreuse ! ô nuit effroyable, où retentit tout à

coup comme un éclat de tonnerre cette étonnante nouvelle : Madame se meurt !

Madame est morte ! Qui de nous ne se sentit frappé à ce coup, comme si

quelque tragique accident avait désolé sa famille ? Au premier bruit d'un mal

si étrange, on accourut à Saint-Cloud de toutes parts ; on trouve tout

consterné, excepté le cœur de cette Princesse ;

partout on entend des cris; partout on voit la douleur et le désespoir, et

l'image de la mort. Le Roi, la Reine, Monsieur, toute la Cour, tout le peuple, tout est abattu,

tout est désespéré ; et il me semble que je vois l'accomplissement de cette

parole du prophète : "Le roi pleurera, le prince sera désolé et les

mains tomberont au peuple de douleur et d'étonnement." Mais et les princes et les peuples gémissaient en vain ; en vain

Monsieur, en vain le Roi même tenait Madame serrée par de si étroits

embrassements. Alors ils pouvaient dire l'un et l'autre, avec Saint

Ambroise : Stringebam brachia, sed jam amiseram quam tenebam : « je serrais les bras ; mais j'avais

déjà perdu ce que je tenais ». La princesse leur échappait parmi des

embrassements si tendres, et la mort plus puissante nous l'enlevait entre ces

royales mains. Quoi donc ! Elle devait périr si tôt ! Dans la plupart des

hommes les changements se font peu à peu, et la mort les prépare ordinairement

à son dernier coup. Madame cependant a passé du matin au soir, ainsi que

l'herbe des champs. Le matin, elle fleurissait ; avec quelles grâces, vous le

savez : le soir, nous la vîmes séchée ; et ces fortes expressions, par

lesquelles l' écriture sainte exagère l'inconstance

des choses humaines, devaient être pour cette princesse si précises et si

littérales . |

|

|

|

|

Bossuet (1627-1704) : après

des études chez les jésuites, il est ordonné prêtre et devient chanoine de Metz.

Très pieux, il se consacre à son sacerdoce et connaît le succès comme

prédicateur. Influencé par saint Vincent de Paul, il épure son style. Il

prend la parole devant la Cour et devient évêque en 1669. En 1670, il est

nommé précepteur du fils de Louis XIV, le Grand Dauphin. En 1671, il entre à

l'Académie française. En 1681, il devient évêque de Meaux (son surnom est

"l'Aigle de Meaux"). Durant toute sa carrière, il s'est montré un

redoutable polémiste: contre les protestants, contre les jésuites en défendant

l'Eglise de France contre l'autorité excessive du Pape, contre les

"quiétistes" comme Fénelon. Son œuvre : Les sermons: Il en a écrit et prononcé près

de 200, dont il reste la préparation qu'il développait en chaire. Le plus

connu est le Sermon sur la mort (1662). Les panégyriques: Le

panégyrique consiste à faire l'éloge d'un saint pour en montrer les vertus à

imiter. Le plus connu est le Panégyrique de Saint Paul (1659). Les oraisons

funèbres: Commandée par la mort d'un grand personnage,

l'oraison funèbre est un genre très solennel. Celles d'Henriette de France en

1670, d'Henriette d'Angleterre en 1670, et celle du Grand

Condé en 1687 sont les plus célèbres. Evocation du défunt, leçon de grandeur

morale composent ces discours. Discours sur l'histoire universelle: Ce texte

publié en 1681 est un véritable cours d'histoire composé pour l'instruction

du Grand Dauphin. Le but de Bossuet est de démontrer le rôle tout-puissant de

la Providence dans l'histoire et de tracer le portrait

du vrai roi catholique. Les ouvrages polémiques: Il a

toujours cultivé la controverse avec les protestants. En 1688, il écrit l'Histoire

des variations des Eglises protestantes. En 1694, il fait paraître

des Maximes et réflexions sur la comédie, où il condamne le

théâtre qui déprave les mœurs. En 1698, il fait paraître sa Relation

sur le quiétisme. 1) La situation d’énonciation : - Bossuet

est depuis peu évêque et précepteur du fils de Louis XIV :

il est donc revêtu d’une grande autorité morale (le caractère injonctif de

l’oraison souligne cette autorité : Considérez, Messieurs /

Chrétiens, ne murmurez pas.). Le cercueil de la belle-sœur du roi est à

ses pieds ; son public est principalement constitué des membres de la

noblesse. La thèse de son discours est que la mort des grands a un sens, elle

est une leçon pour le reste des hommes, une preuve de la toute-puissance de

Dieu. - Mais

le système des pronoms personnels révèle que le dessein de Bossuet est

surtout de ne faire qu’un, en tant que mortel, avec son assistance, d’où

l’utilisation de la 1ère personne du pluriel (nous regardons

/ nous tremblons / pour nous avertir /

pour nous donner telle ou telle instruction / qui nous instruit

/ Nous devrions être assez convaincus de notre néant

/ nos cœurs enchantés / Qui de nous ne se

sentit frappé / la mort plus puissante nous l'enlevait

/ nous la vîmes séchée). La seule intervention du

“ je ” est précisément celle où Bossuet

cite et interprète la Bible (il me semble que je vois

l'accomplissement de cette parole du prophète) : cette irruption du

“ je ” l’isole alors momentanément de son assistance et souligne

son autorité de prêtre. - Le

discours suit les préceptes de la rhétorique

classique fondée sur le movere (=

émouvoir), le delectare (= plaire)

et le docere (= instruire) :

la première partie repose sur le docere (l.1-11) ;

la seconde sur le movere, c’est la

narration pathétique de la mort de Madame. 2) Le pathétique (= movere) : L’évocation de la mort de Madame

est en contraste avec l’avertissement liminaire (Chrétiens, ne murmurez

pas si Madame a été choisie pour nous donner telle ou telle instruction : il

n'y a rien ici de rude pour elle). Toutes les figures de style soulignent

au contraire le pathétique : - Les

exclamations (O nuit désastreuse ! ô nuit effroyable), renforcées par

le parallélisme. - Les

questions oratoires (Qui de nous ne se sentit frappé à ce coup, comme si

quelque tragique accident avait désolé sa famille ? / Quoi donc ! elle devait

périr sitôt ?). - Redondances et

hyperboles (assez grand et assez terrible / comme

un éclat de tonnerre cette étonnante nouvelle). - Les

anaphores (Madame se meurt ! Madame est

morte ! / partout on entend des cris ; partout on

voit la douleur et le désespoir / en vain Monsieur, en

vain le roi), auxquelles s’ajoutent les accumulations (Le

roi, la reine, Monsieur, toute la cour, toute la

cour, tout le peuple, tout est

abattu, tout est désespéré). - Les polysyndètes (et les

princes et les peuples gémissaient en vain). - Hypotypose soulignée

par le présent de narration (on trouve tout consterné, … on entend des

cris … on voit la douleur et le désespoir… tout est abattu, tout est

désespéré). - Métaphore

filée (ainsi que l'herbe des champs : le matin elle fleurissait … le soir

nous la vîmes séchée). 3) Bossuet intermédiaire entre Dieu et les hommes

(= docere) - Par

sa position même, sur la chaire, Bossuet est au-dessus des hommes, mais en

dessous de Dieu : il est là pour instruire les hommes en interprétant

les actions de Dieu (sacrifier à l'instruction du reste

des hommes). - L’Écriture sainte est donc alors

utilisée par Bossuet, de trois façons : - D’abord

la citation (en français) d’Ezéchiel évoque

un Dieu vengeur, qui punit les crimes des hommes : c’est l’image de la

toute-puissance de Dieu. - Ensuite

la citation (d’abord en latin, puis en français) de Saint

Ambroise (Discours sur la mort de son frère 1, 19) a le

prestige de la langue sacrée : elle évoque au contraire la faiblesse de

l’homme. - La

comparaison finale, très banale dans la poésie amoureuse (Madame cependant

a passé du matin au soir, ainsi que l'herbe des champs : le matin elle

fleurissait ; avec quelles grâces, vous le savez : le soir nous la vîmes

séchée) s’inspire des Psaumes 102(“ mes

jours sont comme l'ombre qui décline, et moi comme l'herbe je sèche ”)

et 103 (“ L'homme! ses jours sont comme

l'herbe, comme la fleur des champs il fleurit; sur lui, qu'un souffle passe,

il n'est plus ”). Les Psaumes sont

un recueil de prières qui établissent un dialogue entre Dieu et les hommes,

de la même façon que le prêtre : le texte ici joue le même rôle que

l’orateur, un intermédiaire entre Dieu et les hommes. |

|

|

|