|

(1621-1695)

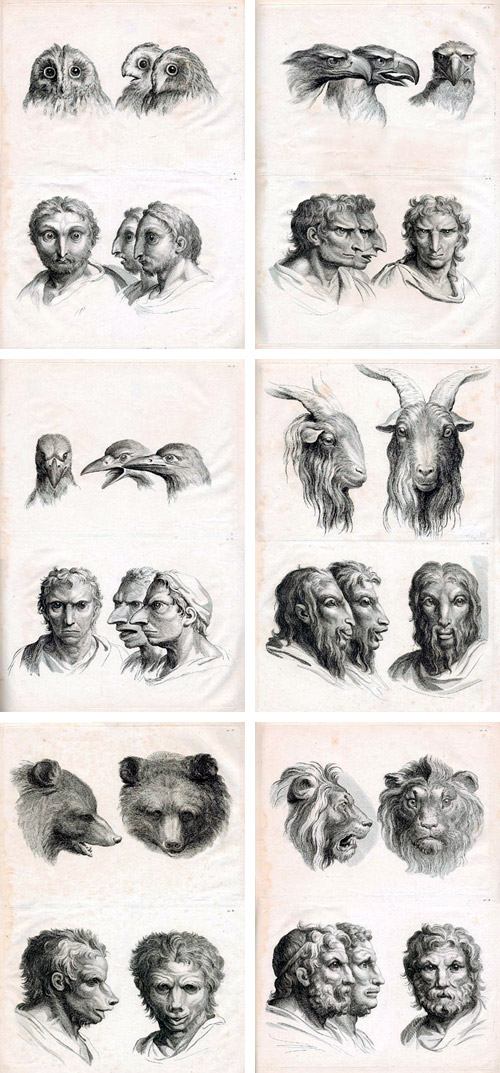

Etudes physiognomoniques de Le Brun (1619-1690) |

Les

Animaux malades de la peste Un mal qui répand la terreur, Mal que le Ciel en sa fureur Inventa pour punir les crimes de la terre, La Peste (puisqu'il faut l'appeler par son

nom) 5.

Capable

d'enrichir en un jour l'Achéron, Faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient

frappés : On n'en voyait point d'occupés A chercher le soutien d'une mourante vie ; 10.

Nul

mets n'excitait leur envie ; Ni Loups ni Renards n'épiaient La douce et l'innocente proie. Les Tourterelles se fuyaient : Plus d'amour, partant plus de joie. 15. Le Lion tint conseil,

et dit : Mes chers amis, Je crois que le Ciel a permis Pour nos péchés cette infortune ; Que le plus coupable de nous Se sacrifie aux traits du céleste courroux, 20. Peut-être il

obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels

accidents[1] On fait de pareils dévouements[2]

: Ne nous flattons donc point ; voyons sans

indulgence L'état de notre conscience. 25. Pour moi,

satisfaisant mes appétits gloutons J'ai dévoré force moutons. Que m'avaient-ils fait ? Nulle offense : Même il m'est arrivé quelquefois de manger Le Berger. 30. Je me dévouerai donc,

s'il le faut ; mais je pense Qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que

moi : Car on doit souhaiter selon toute justice Que le plus coupable périsse. Sire, dit le Renard, vous êtes trop bon Roi

; 35. Vos scrupules font

voir trop de délicatesse ; Et bien, manger moutons, canaille, sotte

espèce, Est-ce un péché ? Non, non. Vous leur fîtes

Seigneur En les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au Berger l'on peut dire 40.

Qu'il

était digne de tous maux, Etant de ces gens-là qui sur les animaux Se font un chimérique[3]

empire[4]. Ainsi dit le Renard, et flatteurs

d'applaudir. On n'osa trop approfondir 45. Du Tigre, ni de

l'Ours, ni des autres puissances, Les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'aux simples

mâtins[5], Au dire de chacun, étaient de petits saints. L'Ane vint à son tour et dit : J'ai

souvenance 50.

Qu'en

un pré de Moines passant, La faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je

pense Quelque diable aussi me poussant, Je tondis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut

parler net. 55. A ces mots on cria haro sur le baudet. Un Loup quelque peu clerc prouva par sa harangue Qu'il fallait dévouer ce maudit animal, Ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur

mal. Sa peccadille fut jugée un

cas pendable. 60. Manger l'herbe

d'autrui ! quel crime abominable ! Rien que la mort n'était capable D'expier son forfait : on le lui fit bien

voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, Les jugements de cour vous rendront blanc ou

noir. |

|

La Fontaine Les animaux malades de la peste (Les Fables : 1668-1694) 1.

Un apologue : -

Une

composition habile : -

Une

introduction dramatique : l’anaphore de Mal dramatise la

situation ; le mot même de peste fait peur (La Peste

(puisqu'il faut l'appeler par son nom)), son apparition est retardée

jusqu’au v.4. La personnification (Faisait aux animaux la guerre)

souligne son aspect inquiétant (en 1665 l’épidémie de

peste à Londres a fait 70.000 morts). Cette introduction rappelle par

intertextualité la description de la peste à Athènes

par l’historien grec Thucydide, mais surtout le

début de l’Iliade (le peste est une punition divine et le Lion,

tout comme Achille, convoque une assemblée pour trouver la cause du céleste

courroux). -

Comme

chez Homère les discours vont se succéder, mais la différence est

grande : ici il s’agit de trouver un bouc émissaire. Le roi invite à un

examen de conscience collectif (voyons sans indulgence / L'état de notre conscience),

mais la succession des discours directs (Lion, Renard, Âne) épouse la

hiérarchie sociale, en même temps qu’elle va du plus coupable vers le moins

coupable, de sorte à souligner que la justice est à l’opposé de l’usage de la

force. A chaque séquence de discours direct répond la rumeur indistincte de

la foule qui se met du côté du plus fort, d’abord v.47-48 : (Tous les

gens querelleurs, jusqu'aux simples mâtins,/ Au dire de chacun, étaient de

petits saints.), puis v.60-62 au discours indirect

libre (Manger l'herbe d'autrui ! quel crime abominable ! / Rien que la

mort n'était capable / D'expier son forfait). -

Le

thème de la mort est fondamental : à une mort juste envoyée par le ciel

(Mal que le Ciel en sa fureur/ Inventa pour punir les crimes de la terre)

répond à la fin une mort injuste. De même, alors que la peste met en suspens

le fonctionnement normal de la société et des rapports entre individus (Ni

Loups ni Renards n'épiaient / La douce et l'innocente proie), la fin va

rétablir l’ordre « normal » puisque l’âne innocent va devenir la

proie de tous, suite aux discours du Renard et du Loup. 2.

Les divers

types d’argumentation : -

La

Fontaine souligne le caractère artificieux de la délibération : -

Le Lion s’appuie

sur des arguments de

valeur partagés par tous, en particulier par l’auteur lui-même (cf. v.

1-3 et v. 16-17) ; il s’appuie sur des arguments d’expérience (l'histoire nous

apprend) ; il est sans arrogance (je crois… peut-être…). Mais le Lion a un discours

démagogique : l’emploi récurrent de la première personne du pluriel

montre qu’il s’associe aux autres animaux . Et sous son apparente

affabilité (Mes chers amis) le Lion se montre bien décidé à trouver un autre coupable

que lui-même (il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi). -

Le Renard d’emblée

truque la règle du jeu : habilement, il n’avoue rien de ses péchés, mais se pose comme l’avocat

du Lion (vous êtes trop bon Roi / Vos scrupules font voir trop de délicatesse). Après ce trucage de la délibération, le reste des

animaux est expédié en cinq vers. Ses arguments sont ad hominem, comme

ceux du Loup (manger moutons, canaille, sotte espèce). -

L’Âne

est le seul à respecter la règle de la confession publique, comme le montre

le recours au champ lexical de la religion (un pré de Moines / Quelque

diable aussi me poussant) ; les précisions qu’il donne (La faim,

l'occasion, l'herbe tendre) contrastent avec le vague des discours

précédents, de même que la gravité de sa faute (Je tondis de ce pré la

largeur de ma langue) comparée à celles des autres (Les moins

pardonnables offenses). -

Le

Loup, dont le mot harangue souligne l’éloquence, recourt à des arguments ad hominem (ce

maudit animal / Ce pelé, ce galeux). Le rapprochement des sonorités entre

peccadille et cas pendable souligne la disproportion entre la

faute et la peine infligée. La fin affreuse de l’âne est discrètement

suggérée (on le lui fit bien voir) : le on impersonnel (on

cria haro / Sa peccadille fut jugée) renvoie à la foule anonyme. 3.

La satire de la société : -

Mais

La Fontaine n’est pas qu’un aimable moralisateur à la manière d’Esope ou de Phèdre :

sa poésie, derrière des dehors légers, est engagée, et cet engagement est

courageux sous le règne de Louis XIV. -

Le

symbolisme des animaux, emprunté à Esope, est adapté à la société de son

temps, car la pensée classique est habituée à raisonner par analogie :

l'homme (le microcosme) est à l'image du monde (le macrocosme), et les

qualités des hommes correspondent à celles des animaux (cf. par exemple La

Rochefoucauld « Du rapport des hommes avec les animaux », Réflexions

diverses XI). Il faut aussi tenir compte de la caution scientifique

apportée à cette analogie par la physiognomonie, qui

établissait systématiquement des correspondances entre le tempérament et la

morphologie des divers animaux, et ceux des divers types humains (voir les

travaux du peintre Le

Brun sur ce sujet) : -

Le

Lion représente Louis

XIV comme le montrent clairement les allusions précises au monarque

absolu. Il est fait allusion à son monstrueux appétit (satisfaisant mes

appétits gloutons). Le berger fait sans doute référence à Fouquet, Surintendant

des Finances et protecteur de La Fontaine qui lui est resté toujours fidèle

malgré sa disgrâce : il avait redressé les finances de la France après la Fronde,

en 1648, et il en a profité pour beaucoup s'enrichir. Le roi voyait en lui

une menace pour la monarchie. Un jour Fouquet invita le roi et la cour à son

nouveau château

de Vaux. La fête était somptueuse, trop somptueuse. Louis XIV fait

arrêter Fouquet : il est condamné à la prison à vie et ses biens

confisqués au profit du roi. Or on disait de Fouquet qu’il « tondait la

laine sur le dos des moutons (= les contribuables) » : le rejet

expressif du v.29, comme une sorte de clin d’œil appuyé, souligne la

hardiesse de La Fontaine… -

Le

Renard est un des courtisans dont Louis XIV aimait s’entourer, et son

discours reprend la rhétorique des casuistes (religieux qui

étaient réputés pour trouver des excuses aux péchés qui leur étaient

confessés). -

Le

Loup est une sorte de prédicateur : le mot clerc l’identifie clairement

au clergé, qui se fait volontiers le complice des puissants. Le terme dévouer

renvoie aux procès pour sorcellerie, il suggère que le Diable est en l’âne. Ainsi

La Fontaine dénonce-t-il courageusement les injustices de son temps, en

suggérant qu’au pouvoir céleste de Dieu s’est substitué le pouvoir royal, un absolutisme

de droit divin qui trouve sa force dans la soumission de la société à un seul

homme. |