|

|

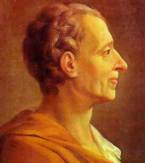

De l'esclavage des nègres Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais : Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique, pour s'en servir à défricher tant de terres. Le sucre serait trop cher, si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves. Ceux dont il s'agit sont noirs depuis les pieds jusqu'à la tête; et ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre. On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. Il est si naturel de penser que c'est la couleur qui constitue l'essence de l'humanité, que les peuples d'Asie, qui font des eunuques, privent toujours les noirs du rapport qu'ils ont avec nous d'une façon plus marquée. On peut juger de la couleur de la peau par celle des cheveux, qui, chez les Égyptiens, les meilleurs philosophes du monde, étaient d'une si grande conséquence, qu'ils faisaient mourir tous les hommes roux qui leur tombaient entre les mains. Une preuve que les nègres n'ont pas le sens commun, c'est qu'ils font plus de cas d'un collier de verre que de l'or, qui, chez des nations policées, est d'une si grande conséquence. Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes; parce que, si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. De petits esprits exagèrent trop l'injustice que l'on fait aux Africains. Car, si elle était telle qu'ils le disent, ne serait-il pas venu dans la tête des princes d'Europe, qui font entre eux tant de conventions inutiles, d'en faire une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié? Montesquieu, De l’Esprit des Lois XV, 5 |

|

|

________________________ Chapitre

VI : Véritable

origine du droit de l'esclavage Il

est temps de chercher la vraie origine du droit de l'esclavage. Il doit être

fondé sur la nature des choses: voyons s'il y a des cas où il en dérive. Dans

tout gouvernement despotique, on a une grande facilité à se vendre:

l'esclavage politique y anéantit en quelque façon la liberté civile.[...] C'est

là l'origine juste et conforme à la raison de ce droit d'esclavage très doux

que l'on trouve dans quelques pays; et il doit être doux parce qu'il est

fondé sur le choix libre qu'un homme, pour son utilité, se fait d'un maître;

ce qui forme une convention réciproque entre les deux parties. Chapitre VII : Autre origine du droit de l'esclavage

Voici

une autre origine du droit de l'esclavage, et même de cet esclavage cruel que

l'on voit parmi les hommes. Il

y a des pays où la chaleur énerve le corps, et affaiblit si fort le courage,

que les hommes ne sont portés à un devoir pénible que par la crainte du

châtiment: l'esclavage y choque donc moins la raison; et le maître y étant

aussi lâche à l'égard de son prince, que son esclave l'est à son égard,

l'esclavage civil y est encore accompagné de l'esclavage politique. Aristote

veut prouver qu'il y a des esclaves par nature, et ce qu'il dit ne le prouve

guère. Je crois que, s'il y en a de tels, ce sont ceux dont je viens de

parler. Mais,

comme tous les hommes naissent égaux, il faut dire que l'esclavage est contre

la nature, quoique dans certains pays il soit fondé sur une raison naturelle;

et il faut bien distinguer ces pays d'avec ceux où les raisons naturelles

mêmes le rejettent, comme les pays d'Europe où il a été si heureusement

aboli. Plutarque

nous dit, dans la Vie de Numa, que du temps de Saturne il n'y avait ni maître

ni esclave. Dans nos climats, le christianisme a ramené cet âge. Chapitre VIII : Inutilité de l'esclavage parmi nous

Il

faut donc borner la servitude naturelle à de certains pays particuliers de la

terre. Dans tous les autres, il me semble que, quelque pénibles que soient

les travaux que la société y exige, on peut tout faire avec des hommes

libres. […] Chapitre XVI : Précautions à prendre dans le gouvernement modéré

L'humanité

que l'on aura pour les esclaves pourra prévenir dans l'État modéré les

dangers que l'on pourrait craindre de leur trop grand nombre. Les hommes

s'accoutument à tout, et à la servitude même, pourvu que le maître ne soit

pas plus dur que la servitude. Les Athéniens traitaient leurs esclaves avec

une grande douceur: on ne voit point qu'ils aient troublé l’État à Athènes,

comme ils ébranlèrent celui de Lacédémone. Œuvres de Montesquieu, avec en particulier le texte intégral des livres XIV à XIX ___________________________ |

||

|

Montesquieu, De l' Esprit des lois XV, 5 1. Une argumentation un peu étrange : – Cette argumentation, qui se présente comme une sorte d’exercice de rhétorique sous forme de controversia (Si j'avais à soutenir le droit), ne comporte pourtant aucun connecteur logique : les arguments de piètre valeur s’accumulent comme pour compenser par la quantité la qualité de l’argumentation. Ils sont principalement fondés sur divers préjugés, et non pas sur des considérations rationnelles (ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre). – Le locuteur, qui emploie la première personne du pluriel, s’associe ainsi à son lecteur dont il semble partager les idées (le droit que nous avons eu… Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes; parce que, si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens). Ce chapitre se caractérise donc par une tonalité apparemment ironique dont le dessein est de choquer le lecteur qui ne peut guère partager de telles valeurs. 2. Une argumentation détournée : – L’étude des divers types d’arguments utilisés permet de mettre en relief le véritable dessein de Montesquieu : – Les arguments 1 et 2 sont de type logique et donnent les véritables raisons de l’esclavage qui sont d’ordre économique. On note pourtant une ambiguïté voulue : le verbe devoir ne renvoie pas à un devoir moral que l’on s’attendrait à trouver dans ce genre d’argumentation, mais à une obligation (ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique). – Les arguments 3 et 4 sont ad hominem : la noirceur étant traditionnellement associée au mal, il est impensable que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. De même la réflexion sur le nez renvoie à un préjugé très précis qu’éclaire le Dictionnaire de L'Académie française de 1762 : « CAMUS, USE. adj. Qui a le nez court & plat. Un vilain camus. Une petite camuse./ Il se dit aussi De quelques animaux. Un chien camus. Un cheval camus. / On dit figurément & familièrement d'Un homme qui a été trompé dans l'attente de quelque chose, qu'Il est bien camus. Le voilà bien camus. On dit dans le même sens & familièrement, qu'On a rendu un homme camus, pour dire, qu'On l'a couvert de confusion, qu'on l'a réduit à ne savoir que dire. Il vouloit faire le capable en telle compagnie, on l'a rendu bien camus. ». Un homme au nez écrasé est à la fois laid et stupide. – L’argument 5 est un argument d’expérience qui se fonde sur la coutume asiatique d’émasculer les noirs (les peuples d'Asie, qui font des eunuques, privent toujours les noirs du rapport qu'ils ont avec nous d'une façon plus marquée), chose qu’un occidental ne peut guère approuver… – L’argument 6, un argument d’autorité (les Égyptiens, les meilleurs philosophes du monde), est doublement irrecevable : d’une part ce ne sont pas les Égyptiens qui sont les meilleurs philosophes du monde (il n’y a pas de philosophe égyptien), mais les Grecs ; d’autre part l’analogie utilisée (On peut juger de la couleur de la peau par celle des cheveux) paraît stupide et souligne la relativité (et donc le peu de valeur) des préjugés (tout en rappelant discrètement un autre préjugé : les roux sont traditionnellement considérés comme des créatures du Diable). – Le 7e argument repose sur un système de valeur qui reconnaît la suprématie intellectuelle des nations policées : ce type d’argument ignore sciemment les réalités économiques réelles (dans un pays où le verre est rare, un collier de verre vaut plus que l’or). Cet argument fait songer à l’épisode de l’Eldorado dans le Candide de Voltaire qui paraîtra onze ans plus tard : tout est relatif. – Les deux derniers arguments procèdent par l’absurde en inversant l’ordre logique. Au lieu de déduire de la pratique de l’esclavage que les Européens ne se conduisent pas en bons chrétiens, Montesquieu affirme que les Européens sont chrétiens et que DONC les noirs ne sont pas des hommes. La critique finale des princes d’Europe souligne leur incompétence (qui font entre eux tant de conventions inutiles), mais surtout ce qui fonde leur autorité, c’est-à-dire le fait d’être des défenseurs de la foi (la miséricorde et la pitié sont deux synonymes de la charité qui est une des trois vertus théologales avec la foi et l’espérance). – La structure de l’argumentation présente donc un noyau d’arguments irrecevables (3 à 7), autour desquels se répartissent deux couples d’arguments s’opposant et se complétant : les deux premiers sont recevables mais excluent toute considération morale ; les deux derniers concernent la morale mais fonctionnent à l’envers. 3. Un texte très ambigu : – Cependant il ne faut pas faire trop vite de Montesquieu un héros du « Siècle des Lumières », défenseur éclairé des droits de l’homme… Ce texte, qui peut apparaître comme une vibrante critique de l’esclavage, constitue le cinquième chapitre du livre XV de L’Esprit des Lois intitulé « Comment les lois de l'esclavage civil ont du rapport avec la nature du climat ». Il s’intègre à une suite de réflexions historiques très sérieuses sur l’origine du droit de l’esclavage et ne peut être compris que par rapport à son contexte immédiat. Après avoir réfuté dans les quatre premiers chapitres les diverses théories pouvant légitimer l’esclavage (épargner les prisonniers de guerre ; mépriser une nation étrangère ; convertir les Africains à la religion chrétienne), Montesquieu ne s’arrête pas à ce chapitre 5…. et la suite est édifiante ! – Le chapitre 6 affirme dès la première phrase qu’il y a un droit de l’esclavage (Il est temps de chercher la vraie origine du droit de l'esclavage. Il doit être fondé sur la nature des choses: voyons s'il y a des cas où il en dérive). Dans le chapitre 6 Montesquieu évoque ce « droit d'esclavage très doux que l'on trouve dans quelques pays; et il doit être doux parce qu'il est fondé sur le choix libre qu'un homme, pour son utilité, se fait d'un maître; ce qui forme une convention réciproque entre les deux parties ». Montesquieu reprend ici (comme le fera Voltaire dans Candide) l’idée de Grotius (1583-1645, juriste, théologien et diplomate hollandais, théoricien du droit, particulièrement en matière de droit international) qui distingue la soumission volontaire et la soumission forcée. L’esclavage, sous sa double forme, volontaire ou involontaire, serait un acte de soumission comparable à de celui de l’enfant pour ses parents ou du sujet pour son roi. Fonder l’esclavage sur cette acceptation, c’est prétendre que c’est la volonté et non la force qui est à son origine, c’est le justifier. – Enfin (et l’on comprend mieux le titre du livre XV) la démonstration de Montesquieu culmine au chapitre 7 avec sa théorie des climats : certains climats chauds prédisposent naturellement les hommes à être esclaves ! Chapitre on ne peut plus ambigu, puisque Montesquieu y condamne mollement l’esclavage (Mais, comme tous les hommes naissent égaux, il faut dire que l'esclavage est contre la nature), pour se corriger aussitôt (quoique dans certains pays il soit fondé sur une raison naturelle; et il faut bien distinguer ces pays d'avec ceux où les raisons naturelles mêmes le rejettent, comme les pays d'Europe où il a été si heureusement aboli). – Suit une série de chapitres où Montesquieu examine comment pratiquer au mieux l’esclavage dans les pays africains, et comment le maintenir (chapitre 16 « Précautions à prendre dans le gouvernement modéré », chapitre 17 « Règlements à faire entre le maître et les esclaves »,…). Le livre suivant, intitulé « Comment les lois de l'esclavage domestique ont du rapport avec la nature du climat », développera encore ces idées… Conclusion : Montesquieu est loin d’être un défenseur éclairé des droits de l’homme : il associe à la morale chrétienne une théorie des climats pseudo-scientifique qui lui permet d’affirmer le droit naturel de l’esclavage. |

||