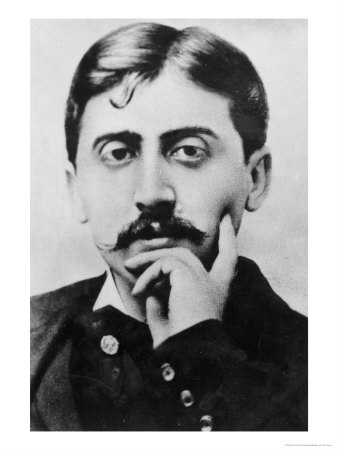

Marcel Proust, Du

côté de chez Swann

|

|

Incipit |

Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se

fermaient si vite que je n’avais pas le temps de me dire : « Je

m’endors. » Et, une demi-heure après, la pensée qu’il était temps de

chercher le sommeil m’éveillait ; je voulais poser le volume que je

croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière ; je n’avais

pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire,

mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier ; il me

semblait que j’étais moi-même ce dont parlait l’ouvrage : une église, un

quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles-Quint. Cette croyance

survivait pendant quelques secondes à mon réveil ; elle ne choquait pas

ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se

rendre compte que le bougeoir n’était pas allumé. Puis elle commençait à me

devenir inintelligible, comme après la métempsycose les pensées d’une

existence antérieure ; le sujet du livre se détachait de moi, j’étais

libre de m’y appliquer ou non ; aussitôt je recouvrais la vue et j’étais

bien étonné de trouver autour de moi une obscurité, douce et reposante pour

mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait

comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment

obscure. Je me demandais quelle heure il pouvait être ; j’entendais le

sifflement des trains qui, plus ou moins éloigné, comme le chant d’un oiseau

dans une forêt, relevant les distances, me décrivait l’étendue de la campagne

déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine ; et le petit chemin

qu’il suit va être gravé dans son souvenir par l’excitation qu’il doit à des

lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés, à la causerie récente et aux adieux

sous la lampe étrangère qui le suivent encore dans le silence de la nuit, à

la douceur prochaine du retour. J’appuyais tendrement mes joues

contre les belles joues de l’oreiller qui, pleines et fraîches, sont comme

les joues de notre enfance. Je frottais une allumette pour regarder ma

montre. Bientôt minuit. C’est l’instant où le malade qui a été obligé de

partir en voyage et a dû coucher dans un hôtel inconnu, réveillé par une

crise, se réjouit en apercevant sous la porte une raie de jour. Quel

bonheur ! c’est déjà le matin ! Dans un moment les domestiques

seront levés, il pourra sonner, on viendra lui porter secours. L’espérance

d’être soulagé lui donne du courage pour souffrir. Justement il a cru

entendre des pas ; les pas se rapprochent, puis s’éloignent. Et la raie

de jour qui était sous sa porte a disparu. C’est minuit ; on vient d’éteindre

le gaz ; le dernier domestique est parti et il faudra rester toute la

nuit à souffrir sans remède. Je me rendormais, et parfois je

n’avais plus que de courts réveils d’un instant, le temps d’entendre les

craquements organiques des boiseries, d’ouvrir les yeux pour

fixer le kaléidoscope de l’obscurité, de goûter grâce à une lueur momentanée

de conscience le sommeil où étaient plongés les meubles, la chambre, le tout

dont je n’étais qu’une petite partie et à l’insensibilité duquel je

retournais vite m’unir. Ou bien en dormant j’avais rejoint sans effort un âge

à jamais révolu de ma vie primitive, retrouvé telle de mes terreurs

enfantines comme celle que mon grand-oncle me tirât par mes boucles et

qu’avait dissipée le jour — date pour moi d’une ère nouvelle — où on les

avait coupées. J’avais oublié cet événement pendant mon sommeil, j’en

retrouvais le souvenir aussitôt que j’avais réussi à m’éveiller pour échapper

aux mains de mon grand-oncle, mais par mesure de précaution j’entourais

complètement ma tête de mon oreiller avant de retourner dans le monde des

rêves. |