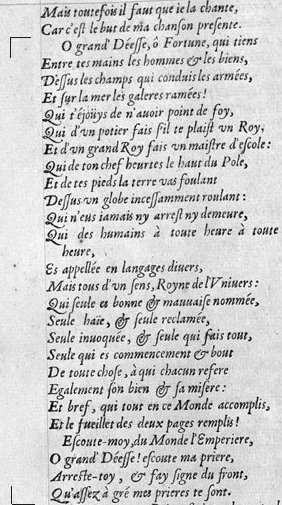

Ronsard, Hymne à la Fortune

|

|

Ô grand’Déesse, ô Fortune, qui tiens Entre tes mains les hommes et les

biens, Dessus les champs qui conduis les

armées, Et sur la mer les galères

ramées ! Qui t’éjouis de n’avoir point de foi, Qui d’un potier fais s’il te plait un

Roi, Et d’un grand Roi fais un maître

d’école ; Qui de ton chef heurtes le haut du

Pôle, Et de tes pieds la terre va foulant Dessus un globe incessamment

roulant ; Qui n’eus jamais ni arrêt ni demeure, Qui des humains à tout heure à toute

heure, Es appelée en langages divers, Mais tout d’un sens, Reine de

l’Univers ; Qui seule es bonne et mauvaise nommée, Seule haïe, et seule réclamée, Seule invoquée, et seule qui fais

tout, Seule qui es commencement et bout De toute chose, à qui chacun réfère Egalement son bien et sa

misère ; Et bref qui tout en ce monde

accomplis, Et le feuillet des deux pages

remplis !

Ecoute-moi, du Monde l’Emperière, Ô grand’Déesse ! écoute ma

prière, Arrête-toi, et fais signe du front, Qu’assez à gré mes prières te sont. |

|

|

|

|

Alors que Ronsard est au sommet de sa gloire, reconnu

«prince des poètes», largement pensionné par la cour, il met en chantier la Franciade, épopée dont il abandonnera

la composition après quatre chants.

Mais auparavant, en 1555, il rencontre un immense succès avec les Hymnes dont il dit qu’ils sont un

« coup d’essai sur des patrons

estranges » : fidèle aux principes de la Pléiade il adapte en

français une forme antique, remontant à Homère. L’hymne est en principe la

glorification en vers d’une divinité ou d’un héros, sous forme épique ou

lyrique ; ce genre a une longue histoire puisque, après Homère, il sera

repris à l’époque hellénistique par Callimaque, puis par les poètes latins

(dont Horace), lesquels seront à leur tour adaptés par les auteurs chrétiens. Dans L’hymne

à la Fortune, il faut donc voir d’abord un jeu littéraire ; par

ailleurs nous nous interrogerons sur l’intérêt de cette prière à une déesse

double ; enfin nous verrons quel est le véritable sens symbolique qu’il

faut voir derrière ce jeu littéraire. D’entrée se pose la question

de la nature de cette prière, car il est pour le moins paradoxal qu’un

chrétien comme Ronsard adresse pareille supplique à une déesse païenne. Les

termes mêmes qu’utilise Ronsard pour désigner cette pièce sont

révélateurs : c’est à la fois une « chanson » (v.72) et une

« prière » (v.96), de sorte que l’identification de ce texte est

volontairement présentée par Ronsard comme problématique. La comparaison avec

l’Ode I, 35 d’Horace dont Ronsard

s’inspire révèle une partie de l’enjeu : il s’agit d’une imitation de

l’Antiquité en une variation personnelle, et l’on reconnaît là l’un des

principes de base de la Pléiade tels que les a définis Du Bellay dans La Défense et Illustration de la Langue

Française. L’adresse « O

Grand’Deesse » est une traduction fidèle d’Horace ; l’évocation

par Horace des diverses populations de l’empire romain est condensée dans les

vers 84-85. Mais on voit aussi les interventions de Ronsard sur le modèle

horatien : alors qu’Horace parle d’un monde de paix, Ronsard évoque dans

les vers 75-76 un monde en guerre avec les armées sur le champ de bataille et

les « galeres ramées »,

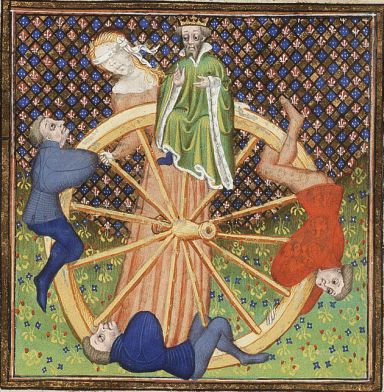

c’est-à-dire des vaisseaux de guerre. De même la présentation en chiasme des

vers 78-79 (potier, roy, roy, maistre d’escole)

est certainement, dans la forme circulaire de cette figure, un souvenir de

l’image traditionnelle de la roue de Fortune qui illustrait en particulier

les tarots de l’époque. On retrouve donc là la

conception que les auteurs du XVIe siècle avait de

l’originalité : il ne s’agissait pas de trouver un thème original, mais

au contraire de choisir un sujet rebattu en le traitant sous une forme

personnelle et en lui donnant en même temps un autre sens. Ce jeu littéraire

est confirmé par la dimension ironique de certains passages, comme lorsque

Ronsard souligne l’absurdité de prier une divinité dont on souligne d’emblée

le manque de parole (« Qui

t’esjouïs de n’avoir point de foy »), ou lorsqu’il demande à cette

divinité foncièrement instable (Dessus

un globe incessamment roulant) et toujours en mouvement (Qui n’eust jamais ny arrest ny demeure)

de ne plus être ce qu’elle est par essence (v.97 « Arreste toy »). Il s’agit donc d’autre chose

qu’une prière : nous avons affaire un jeu qui devient déchiffrement, à

un texte à double sens qui demande à être interprété, d’où l’adresse à

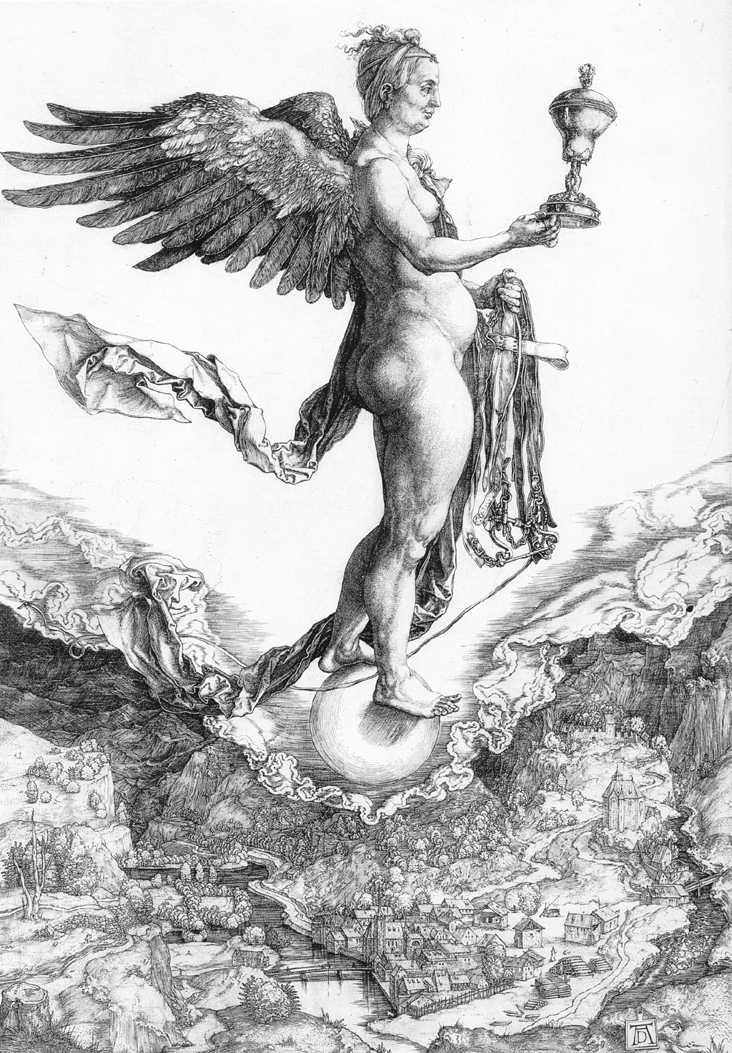

une divinité double. L’adresse à la déesse imitée

d’Horace se double (v.80-83) d’une description qui s’inspire directement de

l’iconographie du temps, telle qu’on peut la voir par exemple dans Die grosse Fortuna de Dürer. De fait,

dans cette description les symboles s’accumulent comme dans les

représentations picturales, de sorte que l’on peut dire que nous avons

affaire dans ces vers à une ekphrasis.

Le texte adopte d’une certaine manière une présentation en diptyque,

soulignée par le parallélisme des vers 80-81 (chef-pole / pied- terre).

Cette forme double est particulièrement adaptée à l’évocation d’une divinité

paradoxale dont Ronsard va souligner à l’envi l’ambiguïté : les

anaphores de Seule dans les vers 87

à 94 soulignent les couples d’opposition. L’instabilité foncière de la

Fortune est elle-même suggérée par le déséquilibre des vers, soit par un

rejet (Seule qui es commencement &

bout / De toute chose), soit par un contre-rejet (à qui châcun refere / Egualement son bien & sa misere). La déesse est ainsi

curieusement rapprochée du Dieu biblique : « Seule qui es commencement & bout » fait référence à l’Apocalypse (« Je suis l’Alpha et

l’Oméga, le Premier et le Dernier, le Début et la Fin » I, 8 ; 21,

6 ; 22, 13), nouveau clin d’œil de Ronsard qui suggère par là que les

hommes de son temps se sont détournés du Christ, qu’ils ont perdu leur

confiance en Dieu et se fient follement au hasard. Cette duplicité de la déesse en fait un être à double

face, d’où une nouvelle métaphore au v.94, « le fueillet des deux pages remplis » : l’écriture de

Ronsard est à l’image de son sujet, ou plutôt pourrait-on dire le sujet est à

l’image de l’écriture. Cette déesse qui écrit sur les deux pages d’une

feuille représente l’incertitude sur ce qui est écrit quelque part pour nous,

sur ce qui nous est destiné : une chose (ou son contraire) peut nous

arriver, seule Fortune décide. Cette hésitation se retrouve donc tout

naturellement dans le texte de Ronsard lui-même qui hésite sur le nom à

donner à son texte : s’agit-il de quelque chose de léger, une chanson, ou bien de grave comme une prière ? Le double statut de la déesse

engendre donc un texte à double sens ; mais cette dualité intrinsèque

correspond aussi au double statut du poète. En imitant Horace, Ronsard ne se limite pas à un simple

jeu littéraire, il s’assimile par là-même à ce que les Romains appelaient un vates, terme qui désigne à la fois un

devin, un prophète ou un poète inspiré par les dieux. Ce statut du vates est revendiqué à l’époque

augustéenne par de nombreux poètes, dont en particulier Virgile et son ami

Horace. La notion de « fureur poétique », si fréquente chez Ronsard

ou Du Bellay, s’inspire directement de cette conception antique de

l’inspiration. Ainsi en tant que vates,

et dans le cadre de ce jeu littéraire, Ronsard peut être l’intermédiaire

entre les dieux et les hommes et s’adresser directement à une divinité aussi

redoutable : comme dans l’Antiquité où le pouvoir magique des mots est

très important, Ronsard prend soin de s’adresser à la déesse avec les

épithètes appropriées : grand’Deesse

(v.73 et 96), royne de l’Univers

(v.86), du monde l’Emperiere

(v.95). Mais en même temps, investi de

la puissance du vates, Ronsard peut

donner des leçons aux puissants, en particulier aux rois qui oublient le

message du Christ et tuent des hommes dans les guerres : on comprend

mieux dès lors pourquoi, dans les vers 75-76, Ronsard substitue au monde

paisible évoqué par Horace un monde de guerre. Les nombreuses allusions à la

royauté confirment que le texte se veut avant tout une leçon de morale aux

puissants : comme dans les représentations de la roue de Fortune, les

rois peuvent déchoir s’ils ne se fient qu’à la Fortune au lieu de suivre le

message du Christ, d’où le jeu sur l’alpha et l’oméga qui montre que pour ces

rois chrétiens la Fortune a remplacé Dieu. A ces rois en définitive si

faibles sans l’aide de Dieu s’oppose la royne

de l’Univers, l’Emperiere du monde,

une géante dont la tête heurte « le

haut du pole ». Ainsi, paradoxalement, la

prière à la Fortune est une réhabilitation du message du Christ. Ce qui se

donnait pour un jeu littéraire s’avère en fait être une sévère leçon de

morale à l’usage des puissants de ce monde qui ont remplacé la Providence

divine par la Fortune aveugle et sans foi. Le « prince des poètes »

se montre donc à l’occasion le conseiller des princes, audace qui n’est guère

possible que dans le cadre d’une intertextualité où Ronsard joue le rôle

d’Horace et ou le roi Henri II est à la place d’Auguste. Cette dimension

politique de l’écrivain n’est pas propre à la Renaissance, bien au

contraire : quelques siècles plus tard Victor Hugo se fera, tel un

« mage » l’intermédiaire entre Dieu et les hommes et fustigera à sa

façon « Napoléon le petit ». |