|

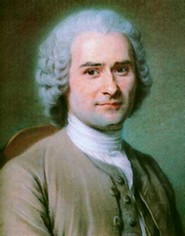

Rousseau encore très jeune a été engagé comme laquais auprès du comte de Gouvon : il voudrait attirer l’attention de la fille de la maison. |

|

|

|

Cependant, son frère, qui m'adressait quelquefois la parole à table, m'ayant dit je ne sais quoi de peu obligeant, je lui fis une réponse si fine et si bien tournée, qu'elle y fit attention, et jeta les yeux sur moi. Ce coup d'œil, qui fut court, ne laissa pas de me transporter. Le lendemain, l'occasion se présenta d'en obtenir un second, et j'en profitai. On donnait ce jour-là un grand dîner, où, pour la première fois, je vis avec beaucoup d'étonnement le maître d'hôtel servir l'épée au côté et le chapeau sur la tête. Par hasard on vint à parler de la devise de la maison de Solar, qui était sur la tapisserie avec les armoiries : Tel fiert qui ne tue pas. Comme les Piémontais ne sont pas pour l'ordinaire consommés dans la langue française, quelqu'un trouva dans cette devise une faute d'orthographe, et dit qu'au mot fiert il ne fallait point de t. Le vieux comte de Gouvon allait répondre ; mais ayant jeté les yeux sur moi, il vit que je souriais sans oser rien dire : il m'ordonna de parler. Alors je dis que je ne croyais pas que le t fût de trop, que fiert était un vieux mot français qui ne venait pas du nom ferus, fier, menaçant, mais du verbe ferit, il frappe, il blesse ; qu'ainsi la devise ne me paraissait pas dire : Tel menace, mais tel frappe qui ne tue pas. Tout le monde me regardait et se regardait sans rien dire. On ne vit de la vie un pareil étonnement. Mais ce qui me flatta davantage fut de voir clairement sur le visage de Mlle de Breil un air de satisfaction. Cette personne si dédaigneuse daigna me jeter un second regard qui valait tout au moins le premier ; puis, tournant les yeux vers son grand-papa, elle semblait attendre avec une sorte d'impatience la louange qu'il me devait, et qu'il me donna en effet si pleine et entière et d'un air si content, que toute la table s'empressa de faire chorus. Ce moment fut court, mais délicieux à tous égards. Ce fut un de ces moments trop rares qui replacent les choses dans leur ordre naturel, et vengent le mérite avili des outrages de la fortune. Quelques minutes après, Mlle de Breil, levant derechef les yeux sur moi, me pria, d'un ton de voix aussi timide qu'affable, de lui donner à boire. On juge que je ne la fis pas attendre ; mais en approchant je fus saisi d'un tel tremblement, qu'ayant trop rempli le verre, je répandis une partie de l'eau sur l'assiette et même sur elle. Son frère me demanda étourdiment pourquoi je tremblais si fort. Cette question ne servit pas à me rassurer, et Mlle de Breil rougit jusqu'au blanc des yeux. Rousseau, Les Confessions, livre III |

|

_______________________ La leçon d’étymologie De quoi s’agit-il? C’est un texte narratif, en particulier une scène (quand le temps de l’histoire équivaut au temps de la narration; dialogue-narration mêlé de description, découverte successive d’un personnage, récit mimétique [Genette]) 1) Une scène dans l’économie du roman: Repas aristocratique: - avec juste quelques détails pour brosser rapidement le paysage (table, tapisserie avec la devise); - personnages types: le maître d’hôtel en grand costume, le noyau de la maison de Solar (le comte de Gouvon, Mlle de Breil, son frère), la foule indistincte des autres invités. Þ Au milieu de cela le « je » de Rousseau. - à la personne de Rousseau s’oppose en effet le « on » impersonnel, repris par « quelqu’un » ou « tout le monde » (importance dans les 4 livres des Confessions: 19 fois) Þ pression sociale (déjà vue dans l’affaire du ruban volé), complicité de la caste. 2) Importance des systèmes de code: - pour entrer dans ce monde qui lui est fermé, Rousseau doit maîtriser le code: la maîtrise du langage lui permet d’accéder à celle du regard. - importance des verbes: - verbes de vision (ou de non-vision) - verbes de parole et de non-parole (parole « narrativisée »: pas de discours direct ou indirect libre) Þ combinaison des deux. Þ le regard seul permet de circuler dans ce monde clos. - Rousseau, en répondant au frère avec finesse, attire le regard de Mlle de Breil. - la devise: doublement importante: - elle est en ancien français = ancienneté de l’aristocratie (le vieux mot français répond à le vieux comte de Gouvon): elle demande à être déchiffrée (double difficulté, car Rousseau est suisse et ne maîtrise pas toujours bien le français [cf. p.111, où la même lettre t est à nouveau une source de difficulté]). - elle est la « définition » de l’aristocratie. Rousseau bat les aristocrates sur leur propre terrain, en recourant au latin (langue de l’église et des savants). Inversion: Rousseau prend la place du chef de maison qui allait répondre (regard Þ parole). Þ dès lors les rapports de force sont inversés: - « il vit que je souriais sans oser rien dire » Þ « Tout le monde me regardait et se regardait sans rien dire »; à l’étonnement de Rousseau répond celui, encore plus grand (hyperbole: « On ne vit de la vie un pareil étonnement ») des convives. Þ regard de Mlle de Breil Þ le code devient celui de Rousseau: Mlle de Breil, conquise, tourne les yeux vers son grand-papa: le mot appartient aux régionalismes suisses. 3) Le regard, comme code social et langage amoureux: Le regard de Mlle de Breil encadre la scène Þ relation triangulaire entre Mlle de Breil, son frère et Rousseau. Au milieu de tous ces regards mondains, ceux entre Rousseau et Mlle de Breil dessinent un autre réseau. Evolution: la personne si dédaigneuse a soudain un ton de voix aussi timide qu'affable. Les corps envahis par l’émotion ne se dominent plus (tremblements de Rousseau, maladresse), rougeur de Mlle de Breil qui (hyperbole) « rougit jusqu'au blanc des yeux »; [éjaculation symbolique?] Þ les yeux qui servaient à séparer, à juger Rousseau, sont envahis par le désir. MAIS tout cela est dérisoire, parce que ce moment est trop court et surtout assez ridicule. La scène comporte un certain nombre de traits qui prêtent à rire: - la méprise de l’invité piémontais; - la faute que Rousseau commet lui-même dans son explication (« nom ferus »); - les réactions outrancières des invités qui attendent le signal du comte de Gouvon pour approuver (« la louange qu'il me devait, et qu'il me donna en effet si pleine et entière et d'un air si content, que toute la table s'empressa de faire chorus »); - la maladresse de Rousseau à la fin et la réaction de Mlle de Breil. Au milieu de cette scène finalement assez frivole, on remarque une phrase assez grave (« Ce fut un de ces moments trop rares qui replacent les choses dans leur ordre naturel, et vengent le mérite avili des outrages de la fortune »), d’autant que le mot avili (seule autre occurrence dans les 4 livres) rappelle l’épisode de Marion. Þ amertume de Rousseau, qui reprend son système de dichotomie entre son mérite naturel et ce que la société fait de l’homme: amertume accentuée par le recours à un langage élevé (les outrages de la fortune) qui donne à cette scène de comédie une coloration douloureusement tragique. Conclusion: Le thème du regard est très important chez Rousseau, que ce soit le regard réprobateur qui inflige la honte, ou celui qui reconnaît à Rousseau sa vraie valeur. Au-delà du langage et du pouvoir qu’il confère (Rousseau va devenir écrivain), le regard affirme le mérite de Rousseau, en même temps qu’il le relègue à jamais en dehors de la société des hommes. |

|