|

|

Oh

! n’insultez jamais une femme qui tombe ! Qui

sait sous quel fardeau la pauvre âme succombe ! Qui

sait combien de jours sa faim a combattu ! Quand

le vent du malheur ébranlait leur vertu, Qui

de nous n’a pas vu de ces femmes brisées S’y

cramponner longtemps de leurs mains épuisées ! Comme

au bout d’une branche on voit étinceler Une

goutte de pluie où le ciel vient briller, Qu’on

secoue avec l’arbre et qui tremble et qui lutte, Perle

avant de tomber et fange après sa chute ! La

faute en est à nous. A toi, riche ! à ton or ! Cette

fange d'ailleurs contient l’eau pure encor. Pour

que la goutte d’eau sorte de la poussière, Et

redevienne perle en sa splendeur première, Il

suffit, c’est ainsi que tout remonte au jour, D’un

rayon de soleil ou d’un rayon d'amour ! 6

septembre 1835 Les Chants du crépuscule (1835) |

|

|

___________________________________

|

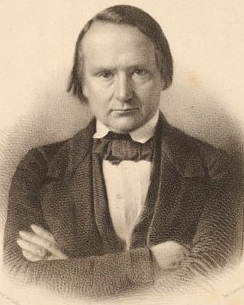

La

littérature a souvent eu au cours des âges des rapports étroits avec la société

où vivaient les auteurs, car l’artiste ne se conçoit plus alors comme un être

à part, mais au contraire comme un homme auquel rien de ce qui est humain ne

saurait être étranger. Le XIXe siècle, à cet égard, est un siècle

tourmenté et foisonnant, riche en événements politiques qui ont été propices

à l’émergence de l’écrivain engagé : qu’on songe par exemple au

« J’accuse » de Zola. Victor Hugo, maître incontesté du romantisme,

semble dominer ce siècle agité de son immense stature : romancier (Notre-Dame

de Paris, Les Misérables, Les Travailleurs de la mer),

poète (Les Orientales, Les Feuilles d’automne, Les Chants du

crépuscule, Les Voix intérieures,

Les Contemplations, La Légende des siècles), dramaturge

(Hernani, Ruy Blas),

il est également un homme politique dont l’engagement le conduira à un exil

de vingt ans pour protester contre le coup d’état de Napoléon III qu’il

fustigera dans les Châtiments. En 1835, cinq ans après la fameuse

bataille d’Hernani, Hugo publie un recueil poétique, Les Chants du

crépuscule, dans lequel s’affirme déjà sa volonté de défendre les droits

de l’homme. Ainsi dans le poème « Oh ! n’insultez jamais une femme qui

tombe ! », il entend dénoncer la condition des prostituées. Mais comment

plaider la cause de femmes que tous méprisent à son époque ? Nous

verrons que le poète suscite d’abord la pitié de son lecteur en

recourant au registre pathétique, puis qu’il passe au registre polémique pour

s’en prendre aux responsables de cette misère ; enfin nous examinerons

comment Hugo donne une dimension religieuse à son propos. L’émotion

avec laquelle le poète s’exprime est immédiatement perceptible à la

ponctuation : presque toutes les phrases du poème sont exclamatives, et

cette manière d’afficher son émotion concourt à la faire partager par le

lecteur qu’il apostrophe avec vivacité dès le premier vers (Oh !

n’insultez jamais une femme qui tombe !). Par ailleurs, la structure

rythmique de la première strophe repose sur l’utilisation d’une cadence

majeure : d’abord trois phrases d’un vers chacune, puis une phrase de

trois vers, et enfin une phrase de quatre vers. Ainsi le rythme des phrases,

en se déployant, s’accorde avec la montée de l’émotion. Le

mot « prostituée » n’est jamais prononcé, car Hugo préfère procéder

par allusions, afin de décrire ces créatures, que la société condamne

unanimement, non pas comme des fautives, mais comme des victimes de cette

même société. Ainsi le poète désigne ces femmes brisées qui vendent

leur corps par l’expression pauvre âme, qui évoque au contraire la

spiritualité et appelle la compassion du lecteur. Ces femmes n’ont pas choisi

leur déchéance, celle qui succombe est innocente, elle n’est en fait

que la victime passive du malheur. Bien

plus, Hugo rappelle à quel point au contraire elles ont dû lutter (Qui

sait combien de jours sa faim a combattu !), il les dépeint comme

écrasées par le fardeau d’une misère trop grande pour elles. Et malgré

cela, malgré ce combat inégal et perdu d’avance, ces femmes continuent

pourtant à se cramponner longtemps de leurs mains épuisées. Là où les

autres voient de la faiblesse et du vice, Victor Hugo voit donc au contraire

du courage et de la vertu : l’image du vent du malheur leur

confère même une grandeur tragique, en les montrant vaincues par une force

supérieure contre laquelle elles ne peuvent rien. On notera d’ailleurs

qu’hormis la mention des femmes brisées, Victor Hugo n’utilise que le

singulier, ce qui a pour effet de souligner l’isolement et la faiblesse de

chaque individualité. Par

ailleurs, le poète use au long du poème d’une métaphore filée qui insiste sur

la fragilité de ces femmes : « Comme au bout d’une branche on

voit étinceler/ Une goutte de pluie », « Perle »,

« goutte d’eau », « perle ». Cette image

connote à la fois l’humilité (une goutte d’eau, ce n’est rien du tout) et la

pureté : ces femmes, même abaissées, même méprisées et honnies par la

société, ces femmes dont le corps est souillé par la misère conservent encore

en elles leur âme restée pure : Cette fange d'ailleurs contient l’eau

pure encor. En outre, la répétition du mot mélioratif perle tend à

réhabiliter ces pauvresses : cette métamorphose de la boue en perle

rappelle les vieux contes d’autrefois, on n’est pas loin de l’image de

Cendrillon. Ainsi

le poète suscite l’émotion du lecteur, il fait en sorte de changer son regard

et de l’amener à reconsidérer ses préjugés moraux. Mais cela n’est pas le

seul but de Victor Hugo : pour remédier à cette situation, il se doit

aussi d’en dénoncer les coupables. En

effet, loin de se contenter d’apitoyer, le poète entend également révolter

son lecteur et lui faire partager son indignation. A cet égard le premier

vers de la seconde strophe montre bien sa démarche. On aurait pu s’attendre à

un manichéisme facile, on aurait pu s’attendre à ce que Victor Hugo se pose

en donneur de leçons, mais il n’en est rien : « La faute en est

à nous », nous sommes tous coupables parce que nous laissons faire

cela, et le poète estime avoir lui aussi sa part de responsabilité. La cause

en est notre indifférence (Qui de nous n’a pas vu de ces femmes brisées),

voire, ce qui est pire, le mépris dont sont victimes les prostituées (Oh !

n’insultez jamais une femme qui tombe !). Et l’anaphore de « Qui

sait » souligne à quel point les gens bien-pensants condamnent sans

savoir. Mais

cette attitude de condamnation et de rejet n’est que la conséquence d’un état

de la société contre lequel le poète s’insurge et dont cette fois-ci il se

désolidarise : le second hémistiche du premier vers de la seconde

strophe montre en quelque sorte l’autre versant de la responsabilité :

« A toi, riche ! à ton or ! ». L’apostrophe désigne

clairement le coupable et les causes de la prostitution : c’est la

cupidité et l’avarice du riche, ce sont les inégalités sociales scandaleuses

qui poussent ces femmes à se vendre quand la faim les torture. Ainsi

la branche qu’on secoue pour faire tomber la goutte de pluie est

l’image de ce cruel harcèlement de la société, ce « on »

impersonnel qui est la figure de la fatalité moderne. Contre le règne de

l’argent on ne peut rien, et la polysyndète « et qui tremble et qui

lutte » souligne le pathétique de ce vain combat, fait de peur et

d’énergie désespérée. Toutefois

Victor Hugo ne se contente pas de dénoncer le sadisme d’une société

injuste : il propose une solution, une solution toute simple :

l’amour, vertu chrétienne s’il en est. Et l’on perçoit alors pourquoi ce

poème présente une dimension religieuse aussi importante. Les

prostituées étaient (et sont) considérées comme des pécheresses, vouées à la

damnation éternelle. Or toute la force de ce poème est qu’il rappelle aux

hommes le message du Christ, un message d’amour ET d’espoir. La déchéance de

la femme qui succombe au péché est présentée comme une chute (« une

femme qui tombe », « Perle avant de tomber et fange après sa

chute »), et l’image de la chute renvoie clairement dans la

tradition biblique au péché originel. Or la structure du poème nous invite à

y voir après le récit d’une chute (première strophe) le rachat du péché et la

renaissance par l’amour (seconde strophe) : ce n’est pas un hasard si le

dernier mot de la première strophe est le mot chute, et si le dernier

mot du poème est amour. Selon

la tradition catholique, le Christ a été le seul à comprendre la pécheresse

que tous condamnaient et à lui pardonner ses péchés. Victor Hugo ne fait pas

autrement, et il invite ses lecteurs à dépasser leurs préjugés et à retrouver

le message d’amour du Christ. Par le jeu du champ lexical de la lumière il

établit un lien entre la femme comparée à une goutte de pluie qu’au bout

d’une branche on voit étinceler, et le ciel qui vient briller

dans cette goutte de pluie. Cette métaphore de la lumière de l’amour divin

est reprise dans le dernier vers du poème qui, dans un parallélisme, fait se

correspondre le rayon de soleil et le rayon d’amour. Mais cet

amour auquel Hugo nous convie doit venir de nous : nous devons cesser de

mépriser et de condamner des femmes qui ne sont que des victimes de la

société. Ainsi,

à l’instar du Christ rédempteur, un seul regard d’amour de notre part peut

rendre la vie à ces femmes. Là encore le mot fange est nettement

symbolique, car il connote la souillure morale (qu’on songe aux fameux vers

de « Booz endormi » : « Il n'avait pas de fange en

l'eau de son moulin ; / Il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge »).

Au thème de la fange, Victor Hugo associe l’idée que l’homme a été créé par

Dieu à partir de la poussière (« Car tu es poussière et tu retourneras à

la poussière » dit la Bible). Cette combinaison des deux thèmes suggère

donc que pour que pour que la goutte d’eau sorte de la poussière, pour

que la femme souillée revienne à la vie sociale et retrouve sa splendeur

première, il suffit d’un peu de chaleur humaine et d’un regard d’amour (D’un

rayon de soleil ou d’un rayon d'amour). C’est

donc un message d’amour et d’espoir que délivre Victor Hugo dans ce

poème ; en jouant sur les registres pathétique et polémique, il fait en

sorte de changer le regard de son lecteur sur des femmes habituellement méprisées,

en rappelant que la Charité est avec l’Espérance et la Foi l’une des trois

vertus théologales du christianisme. Victor Hugo restera toujours fidèle à

ses idéaux : bien des années après, dans les Misérables, il

reprendra à nouveau la défense des femmes du peuple que la misère contraint à

se prostituer, avec la figure de la petite Cosette et de sa maman Fantine, devenue prostituée pour nourrir son enfant… |