|

|

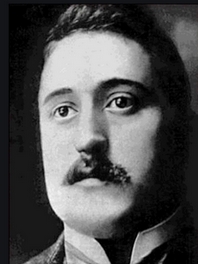

(1880-1918) |

Le Pont Mirabeau Sous le pont Mirabeau

coule la Seine Et nos amours Faut-il qu’il m’en

souvienne La joie venait toujours

après la peine Vienne la nuit sonne

l’heure Les jours s’en vont je

demeure Les mains dans les mains restons face à face Tandis que sous Le pont de nos bras passe Des éternels regards

l’onde si lasse Vienne la nuit sonne

l’heure Les jours s’en vont je

demeure L’amour s’en va comme

cette eau courante L’amour s’en va Comme la vie est lente Et comme l’Espérance est

violente Vienne la nuit sonne

l’heure Les jours s’en vont je

demeure Passent les jours et

passent les semaines Ni temps passé Ni les amours reviennent Sous le pont Mirabeau

coule la Seine Vienne la nuit sonne

l’heure Les jours s’en vont je

demeure Guillaume Apollinaire, Alcools, 1913 |

|

|

Introduction |

Phrase

d’accroche : Nous allons étudier le

poème sans doute le plus célèbre d’Apollinaire Présentation de

l’auteur et de l’œuvre : Apollinaire est l'un des

poètes français les plus importants du XXe siècle par son souci de

faire entrer la poésie française dans la modernité. En tant que critique, il

fréquenta de nombreux artistes (peintres cubistes en particulier), et c’est

lui qui inventa le mot « surréalisme »

pour désigner cette forme d’art transdiciplinaire visant

à libérer l’inconscient du contrôle de la raison. Présentation du

texte : Ce poème, « Le pont

Mirabeau », est le deuxième texte d’Alcools,

un recueil de poèmes composés entre 1898 et 1913, et publiés en 1913. « Le

pont Mirabeau » succède au poème liminaire « Zone » qui

revendique une modernité radicale de la poésie (absence de ponctuation ;

vers irréguliers, proches de la prose ; thématique de la ville moderne).

Or, curieusement, ce texte semble être un retour à une forme de versification

plus classique, qui semble se présenter comme une chanson (ce poème a été mis en chanson

plusieurs fois). Apollinaire évoque sa rupture avec Marie Laurencin, une

peintre avec laquelle il eut une liaison, et évoque la fuite du temps

semblable à l'eau qui s'en va. L'eau est un thème lyrique qui

traditionnellement renvoie au passage du temps et à la fuite de

l'amour. |

|

|

lecture (2 points) |

Les quatrains

sont des décasyllabes (les vers 2 et 3 de chaque strophe étant en fait un

décasyllabe cassé : 4 + 6). Attention donc à la diérèse « vi-olente » (il faut entendre 10 syllabes à chaque

fois !). Le refrain est

au contraire en heptasyllabes (rythme impair et rare). Difficulté d’un

texte sans ponctuation : marquer une pause à la fin du premier vers. |

|

|

explication

linéaire (8 points) |

Problématique : Comment Apollinaire

renouvelle-t-il le thème traditionnel du temps assassin ? |

|

|

Plan fondé sur

le mouvement du texte : Le texte, scandé par le

retour d’un refrain en distique, comporte quatre quatrains où, après

l’évocation du pont lui rappelant son amour passé (premier quatrain), le

poète évoque la lassitude qui s’installe dans le couple (deuxième quatrain),

puis la fuite de l’amour (troisième quatrain), et enfin la fuite du temps qui

laisse cet amour dans un passé inaccessible (quatrième quatrain). |

|

|

|

Explication

linéaire : L’évocation du pont lui rappelle son amour passé : Le

pont Mirabeau est à l’époque un ouvrage moderne, et il continue la recherche

de modernité de « Zone ». Le pont Mirabeau, situé à Auteuil, était

emprunté par le poète lorsqu'il rentrait de chez Marie Laurencin. Apollinaire

mêle donc ici un souvenir personnel et une volonté de modernité. Les

quatrains sont en fait des tercets à la base (voir le manuscrit) : les

vers 2 et 3 de chaque strophe sont en fait un décasyllabe coupé en deux (4 + 6).

Il s’agit là encore d’une volonté de donner une forme moderne à la poésie, avec

le choix de casser le rythme traditionnel des décasyllabes, ce qui a chaque

fois crée une rime orpheline. L’absence

de ponctuation fait hésiter à dessein sur la construction de la phrase :

faut-il lire « Sous le pont

Mirabeau coule la Seine Et nos amours » (dans une rupture de

construction en hyperbate), ou bien « Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et nos amours, Faut-il qu’il

m’en souvienne ». L’accord du verbe, le manuscrit et l’enregistrement

audio d’Apollinaire lui-même montrent qu’il s’agit de la deuxième solution.

Mais cette ambiguïté associe dès le début du poème l’amour à la Seine qui

passe. Cet

amour orageux trouvait son équilibre en quelque sorte dans une compensation

de la peine par la joie. Dans cette antithèse, la joie est présentée dans le

vers en première position alors qu’elle vient après (« La joie venait toujours après la peine ») :

c’est déjà pour le poète une tentative de remonter vers un passé heureux. Le mètre choisi pour le

distique, l’heptasyllabe, montre là aussi une volonté de modernité héritée de

l’ « Art poétique » Verlaine (« De la musique avant toute chose, / Et pour cela préfère l'Impair /

Plus vague et plus soluble dans l'air »). Cette sorte de refrain oppose un souhait (avec deux

subjonctifs « vienne, sonne »

= « que vienne la nuit, que sonne l’heure ») à la réalité de l’indicatif

« Les jours s’en vont je demeure ». Le

parallélisme de construction « Vienne

la nuit sonne l’heure » associe le temps qui passe inexorablement à

la nuit, symbole habituel de la vieillesse ou de la mort ; à cette nuit s’opposent

les jours, lesquels sont opposés à leur tour au « je » du poète :

dans ce monde héraclitéen

en perpétuel mouvement où tout coule, tout passe, seul le poète « demeure ». Sa fixité le condamne

donc à un abandon progressif. La lassitude qui s’installe dans le couple : Le

poète tente alors de restaurer ce qui fut un couple, par l’emploi de la 1ère

personne du pluriel « restons »,

« nos bras », par la

répétition deux par deux de « Les mains dans les

mains… face à face ». Mais ce fragile équilibre

est immédiatement brisé, comme le décasyllabe qui suit, avec une cassure (« Tandis que sous… le pont ») qui

crée un déséquilibre dans la versification. Au pont Mirabeau du premier

quatrain succède la métaphore « Le

pont de nos bras », dérisoire tentative de recréer un lien. Mais à la Seine succède à

son tour « l’onde si lasse »

des « éternels regards » :

l’éternité tant recherchée de l’amour devient une lassitude, l’échange des

regards est désormais vain, ce que souligne l’antéposition du complément de

nom « des éternels regards » :

le chiasme adjectif-nom/nom-adjectif crée une antithèse entre l’éternité de l’amour

et la lassitude de l’amour, tué par le temps qui s’écoule comme l’eau. La fuite de l’amour : A la métaphore des regards

qui coulent, succède une comparaison explicite, « L’amour s’en va comme cette eau courante ». La répétition de

« L’amour s’en va »

marque le caractère inexorable de cette perte. Le temps semble alors se

distordre puisqu’il est à la fois rapide (« eau courante ») et lent (« comme la vie est lente ») : tout s’en va, et seul le

poète, qui « demeure », essaie

de ralentir cette fuite du temps. La paronomase entre « vie est lente » et « vi-olente »

(avec diérèse) souligne le paradoxe déjà entrevu : c’est parce que le

poète essaie désespérément de s’accrocher à un amour perdu qu’il souffre. L’allégorie

de l’Espérance (peut-être empruntée au poème « Spleen » de

Baudelaire) renvoie surtout pour son sens au texte d’Hésiode, Les

travaux et les jours (v.96) : l’Espérance est le pire des maux

resté dans la « boite » de Pandore. C’est parce qu’il espère

toujours que le poète « demeure »,

qu’il ne peut pas avancer ; il espère reproduire dans l’avenir un passé

à jamais révolu. La fuite du temps laisse cet amour dans un passé inaccessible : La gradation

soulignée par le parallélisme « Passent

les jours et passent les semaines », doublé par l’anaphore

de « passent », confirme

l’échec du poète : il ne peut retourner dans le passé, de même que le

fleuve ne peut retourner à sa source (adynaton). L’anaphore

de « ni… ni… » relègue

définitivement l’amour dans un passé perdu à jamais. Les système des rimes est

le même que dans la première strophe, et la reprise du premier vers en

dernière position du quatrain « Sous

le pont Mirabeau coule la Seine » montre que le poète, englué dans

le passé (« Les jours s’en vont je

demeure »), est condamné à un perpétuel recommencement. Conclusion : Apollinaire fait

paradoxalement preuve d’originalité en recourant à un thème rebattu, celui de

la fuite du temps. Par une composition qui lie étroitement entre eux la

Seine, le temps, l’amour, le poète traite sous une forme moderne l’histoire

éternelle des amours perdues. |

|

|

|

réponse à la

question de grammaire (2 points) |

Exemples de questions (en

rapport avec la recherche du sens…) : -

Quelle est la

fonction de Seine dans « Sous le pont Mirabeau coule la Seine » ? -

Quelle est la

nature de la proposition « Tandis

que sous Le pont de nos bras passe Des éternels regards l’onde si lasse » ? |