|

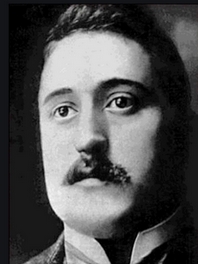

(1880-1918) |

Nuit rhénane Mon verre est plein d’un vin

trembleur comme une flamme Écoutez la chanson lente d’un

batelier Qui raconte avoir vu sous la

lune sept femmes Tordre leurs cheveux verts et

longs jusqu’à leurs pieds Debout chantez plus haut en

dansant une ronde Que je n’entende plus le chant

du batelier Et mettez près de moi toutes les

filles blondes Au regard immobile aux nattes

repliées Le Rhin le Rhin est ivre où les

vignes se mirent Tout l’or des nuits tombe en

tremblant s’y refléter La voix chante toujours à en

râle-mourir Ces fées aux cheveux verts qui incantent l’été Mon verre s’est brisé comme un

éclat de rire |

|

Introduction : Le poème « Nuit rhénane » ouvre le cycle des 9 poèmes de

la section « Rhénanes », inspirée par le voyage d’Apollinaire en

Allemagne et sa rencontre avec une jeune anglaise, Annie Playden. Dans cette section, Apollinaire s’inspire de divers

mythes germaniques et introduit dans sa poésie les figures surnaturelles des

nixes du Rhin, femme fascinantes et dangereuses qui, dans sa vie personnelle,

lui rappelle sa fascination pour Annie Playden. |

|

Lecture (2 points) |

|

Problématique : Comment Apollinaire tente-t-il de renouveler la poésie ? |

|

Plan fondé sur le mouvement du texte : Le poète évoque d’abord dans la première strophe la

tradition de la mythologie germanique (1), puis il veut y substituer une

autre forme de poésie (2), mais il échoue finalement (3), et le dernier vers

est un constat d’échec. |

|

1ère strophe : Le poète se met immédiatement en scène avec l’adjectif

possessif « mon ». L'ivresse du poète semble l’origine de

l’écriture du poème (le poème s'ouvre et se ferme sur le verre de vin, vers 1

et 13). Le premier vers suggère doublement cette idée de l’inspiration

associée à une perte de soi : par l'image du « vin trembleur » qui

trouble la vision (et non « tremblant » : ici c’est le vin qui

fait trembler le poète), et par la comparaison, où Apollinaire rapproche le

vin d'une flamme insaisissable et mouvante. Or la flamme est aussi

traditionnellement la métaphore de l’inspiration poétique (Du Bellay

« Cette honnête flamme au peuple non commune », Les regrets,

VI) : le poème est aussi et surtout une réflexion sur la poésie. L’impératif du 2e vers « Ecoutez »

prend à témoin les autres personnes présentes dans cette taverne au bord du

Rhin, mais aussi le lecteur du poète. La chanson lente du batelier que

le poète nous invite à écouter renvoie à la poésie romantique et en

particulier, de toute évidence, au célèbre poème de Heinrich Heine « La

Loreleï » : la figure du batelier

rappelle que ces femmes aux cheveux verts sont des nixes, des sortes de

sirènes qui font naufrager les marins attirés par leur chant. Apollinaire est

donc visiblement tenté par ce type de poésie mélancolique, suggérée par

l’adjectif lente. Le chiffre sept a une signification symbolique,

puisqu’il est traditionnellement réputé magique (voir Septénaire). Ces sept femmes

sont donc inquiétantes, d’autant qu’elles sont dépeintes de manière assez

violente, dans leur façon de tordre leurs cheveux verts. 2e strophe : L’impératif Debout, chantez plus haut marque une

réaction de rejet de la part du poète, une résistance : à la chanson

lente et mélancolique qu’il ne veut plus entendre, il substitue une chanson

gaie et animée, sur laquelle on peut danser une ronde. Au chant solitaire du

batelier est substitué une chant choral (= en

chœur). Les filles blondes avec leurs tresses qu’Apollinaire

réclame sont une sorte de stéréotype de la serveuse d’auberge allemande.

Elles sont surtout bien sûr l’opposé des femmes aux cheveux verts : à

l’excitation furieuse des nixes, le poète préfère leur regard immobile, aux

cheveux verts désordonnés tombant jusqu’aux pieds sont substitués de sages

nattes repliées. Les deux impératifs chantez et mettez

associent la chanson gaie à ces filles rassurantes, en contraste total avec

la chanson mélancolique du batelier et les nixes inquiétantes. 3e strophe Le motif de l'ivresse est projeté dans le paysage

lui-même : le Rhin personnifié est « ivre » comme le poète, et les vignes qui

se mirent dans son eau sont une sorte de mise en abyme du poète lui-même se

projetant dans ce paysage. La répétition de Le Rhin le Rhin, outre

qu’il suggère que dans son ivresse le poète est tenté de se jeter dans le

Rhin et de s’y perdre comme les bateliers, laisse entendre par l’allitération

(LRL) le nom même de Loreleï, allitération confirmée par une autre allitération où

le mot IVRe se retrouve dans les VIgnes se mIRent. Sous l’effet de l’ivresse le paysage chavire : la

lune et les étoiles, désignées par la métaphore Tout l’or des nuits,

se reflètent dans le fleuve, et renvoient au début du poème (la lune du v.

3). En tremblant renvoie aussi

au vin trembleur du v.1 : le vin blanc du Rhin, qui était

évoqué par l’image la flamme, se retrouve aussi dans l’or des nuits,

l’ivresse envahit tout le paysage et le déforme. Le déséquilibre est aussi

suggéré par le rythme ternaire (Tout l’or des nuits / tombe en tremblant / s’y

refléter) qui vient briser le rythme jusque là régulier des

alexandrins. La tentative de couvrir le chant du batelier s’avère

vaine : la voix chante toujours, et le néologisme d’Apollinaire râle-mourir

associe cette forme de poésie à l’agonie de la mort, mort annoncée par la

présence des nixes. Le poète comme le marin échoue, si bien qu’à la fin ce

n’est plus le chant du batelier que l’on entend, mais le chant magique de ces

fées aux cheveux verts qui est une incantation, c’est-à-dire une formule

magique (récitée, psalmodiée ou chantée) qui est censée ensorceler un être

vivant. Le dernier vers, détaché, souligne le caractère

dérisoire de la tentative de faire une poésie détaché du lyrisme romantique.

Le poète joue sur l’homophonie entre verre, vert et… vers : cette

poésie, née de l’ivresse et d’une vision hallucinatoire des nixes, tourne en

rond et reprend la structure du début (Mon verre… comme… → Mon verre… comme…). Ce vers isolé empêche

de voir dans ce texte un sonnet : il manque un dernier vers… le vers s’est brisé, et tout cela

n’était finalement qu’un jeu littéraire introduisant une remise en question

de la poésie traditionnelle (avec un sonnet tronqué, un peu à la manière du

sonnet inversé de Tristan Corbière « Le crapaud ») là où le poète

donne à voir l’échec d’une forme de poésie nouvelle… Conclusion : Apollinaire essaie de couper radicalement avec

l’ancienne poésie (la chanson du batelier) mais c’est un échec partiel :

Apollinaire ne revendique pas la modernité comme une rupture, mais comme une

continuation, il ne peut pas se passer du lyrisme romantique. |

Autre approche :